家庭菜園を始めてみたいけど、何を作ろうか迷っている。

そんなお悩みをお持ちの方に、これからの時期に育成がしやすい小松菜をご紹介!

育成手順はもちろんのこと、畝の作り方も紹介しますので、

どういう風に家庭菜園を始めればいいかわからないという方も必見です!

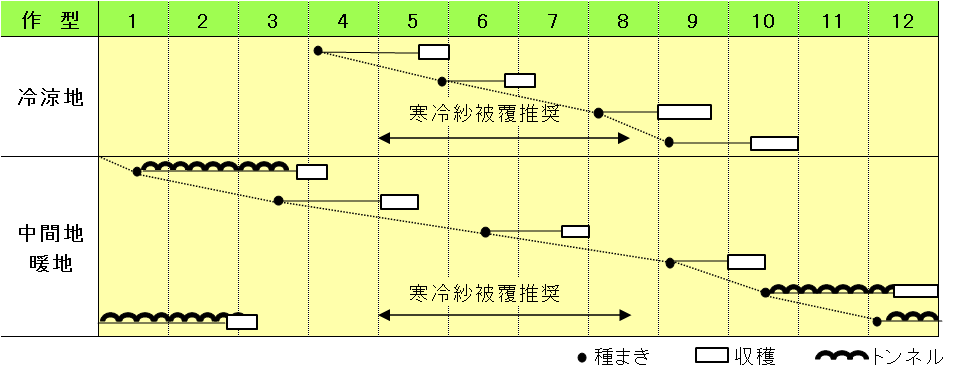

小松菜の育成時期

小松菜は夏の暑さや冬の寒さに強い野菜で、ハウスを使用することで、ほぼ通年で育てることができます。

小松菜の発芽適温は20~25℃、生育適温は15~25℃、栽培時の温度によって生育のスピードが変わり、種まきから収穫までにかかる日数が変わります。

春まきで30~40日後、夏まきで25~30日後、秋まきで50~70日後、冬まきで80~100日後に収穫できます。

小松菜の栽培に必要なもの

・肥料

肥料は窒素、リン酸、カリウムがバランスよく配合された化成肥料がおすすめです。

窒素は茎や葉の生育に欠かせない栄養成分で、株全体の成長に影響します。

リン酸は植物の成長にかかわる栄養成分で、開花・結実を促します。

カリウムは根の発達を促進するほか、病害虫に対する抵抗力をつけ、株を丈夫に育てます。

・農薬

夏場は特にアブラムシ類・キスジノミハムシ・ヨトウムシ類・コナガ対策の農薬があるとよいでしょう。土に撒くだけで対策できるタイプの農薬は初心者の方にもおすすめです。

・ハウス/寒冷紗

栽培時期に合わせて、寒冷紗やビニールを被覆しましょう。

夏場は寒冷紗を使用し、防虫対策や日光の当たりすぎを抑制します。

冬場はビニールを使用することで、防寒対策になります。

土壌作り/畝立て/種まき

・土壌作り

種まきの2週間前から土壌を作ります。

1㎡につき苦土石灰を100g、完熟した堆肥を3kg撒き、よく耕しておきます。

その後、種まきの1週間前に化成肥料を撒き、耕します。

化成肥料の分量は、使用する肥料により異なりますが、一般によく使用されている「8-8-8」と表示されている肥料の場合1㎡につき150g混ぜます。

・畝立て

幅90cm、高さ15cmの畝を立てます。

畝の上はできるだけ地面と水平になるようにならします。

畝の周りは、水やりや雨の後に水が溜まらないように、排水路を確保します。

・種まき

畝の上に深さ1cm程度の溝を15cm間隔で4列掘ります。

農薬を使用される方は溝に農薬を振ります。

それぞれの溝の中に1cm間隔で種を蒔いていきます。

種まきが終わったら軽く土を被せ、種が流されないよう注意しながら、たっぷりと水をあげましょう。夏場は種まきしてから2日程度で発芽します。

発芽が揃うまで土壌を乾燥させないように注意しましょう。

栽培管理

・水やり

水やりは涼しい時間帯の朝と夜に行いましょう。

日差しの強い日中に水やりを行うと地中の水温が上がり過ぎてしまい、株を弱める原因になるため避けましょう。ある程度生育が進んだ状態であれば、土が乾いているなら水をあげる程度で問題ありません。

間引き

小松菜は生育中に2回間引きを行います。

1回目は種まきから5日後程度、発芽が揃い子葉が展開したタイミングで行いましょう。この際の株間の目安は3~4cm程度です。

2回は種まきから15日後程度、本葉が3枚程度のタイミングで行います。この際の株間の目安は5~6cm程度です。

葉に異常がみられるものや、徒長状態(茎が伸びすぎている)のものは優先に間引きし、生育状態の良い株を残します。

・害虫対策

毎日虫がついていないか確認を行いましょう。

特に農薬を使用しない場合は、虫を発見したらすぐに除去するようにしてください。

また、畝の周りの雑草はこまめに抜いておきましょう。

雑草があるとそこに虫が集まり、害虫被害も多くなります。

夏場は直射日光の当てすぎを防止するために寒冷紗を使用しますが、防虫としても効果がありますので、使用するようにしましょう。

収穫

・収穫

根元~葉の長さが20~25cm程度になったら収穫のタイミングです。

※大きくなりすぎると、繊維質が多くなり食べにくくなります。

根元を掴み、引っこ抜くようにして収穫します。

収穫後、根は切り落としましょう。

小松菜は、生育中に間引いたものも食用とすることができます。

お好みにより、サラダやお味噌汁の具材として利用してみてはいかがでしょうか?

取扱商品から探す

野菜の種・苗

花の種・苗

- 草花種子

- 営利生産用草花種子

家庭菜園

ギフト商品

お支払いについて

クレジットカード

![]()

Amazon Pay

お客様がAmazonアカウントに登録されているお支払い情報や配送先を利用して簡単にお買い物ができます。

コンビニオンライン決済

![]()

コンビニ後払い決済

商品の到着を確認してから、コンビニで後払いできる安心・簡単な決済方法です。

代金引換

商品到着時にお支払いいただきます。

代引手数料は一律330円です。

銀行振込

銀行振込でお支払いをご希望されますお客様は、ご注文時にご希望の振込先の選択をお願いします。ご入金の確認がとれ次第、商品を発送いたします。

ご注文について

商品のご注文

電話・FAX・メールでのご注文も承っております。

E-mail:info@kobayashi-seed.com

TEL:079-422-2701

(営業時間AM8:30~PM5:30)

(休業日 土・日曜日・祝日)

FAX:079-422-2700

商品の発送

商品のお届けは、原則としまして日本国内に限らせていただきます。また、商品は通常10日前後でお届けいたします。なお、季節(春種・秋種切り替え期など)の都合上お届けに日にちがかかる場合があります。そのような場合には、メール等でお知らせいたします。

キャンセルと変更

ご注文後のキャンセルや変更はお受けできませんので予めご了承ください。

返品・交換について

当店ではお客様の都合による返品はお断りさせていただいております。予めご了承願います。

当店若しくは配送業者に原因があるものに関しましては商品到着後1週間以内に弊社までご連絡ください。返品または代品との取替にて対応をさせていただきます。

配送について

配送業者

※配送業者の指定はできません。

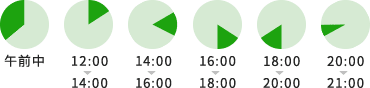

配送時間指定

以下の時間帯をご指定することができます。

※地域によって配達時間の指定ができない地域がございます。

※配送方法お任せは時間指定不可。宅配便を選択してください。

送料

配送方法お任せの場合

- 配送方法お任せ 全国一律400円

5,000円以上のお買い上げで送料無料 ※ゆうパケット/レターパック/宅配便のいずれかで配送 ※代引き・時間指定不可。 ※ショップにて商品の数や厚みを考慮し、配送方法を決定します。※お客様自身での選択不可。

宅配配送の場合※時間指定可・代引き決済可

10,000円以上のお買い上げで送料無料

北海道・沖縄は15,000円以上で送料無料

種子後送品

種子後送品は送料弊社負担

種子後送品は第四種郵便にて配送致します。